超音波探傷試験

鉄骨熔接部における内部の非破壊検査で代表的なものに超音波探傷試験(UT:Ultrasonic Testing)と放射線透過試験 (RT: Radiographic Testing)があります。一般建築ではUTがほぼ主流で、大規模建築物や橋梁等ではRTを併用します。

パルス反射法

パルス発信器から発生した超音波パルスを探触子から発信しその一部が内部の欠陥に反射され、その反射波が探触子に受信されて高周波電圧に変換し、その後受信器を経由してブラウン管で表示することにより、欠陥の存在位置及び大きさの程度を知る方法。特徴としては材料内部の面形状を持つ割れ等の内部きずに対して検出精度が高いが、ブローホール等の球形状のものに対しての検出が困難。

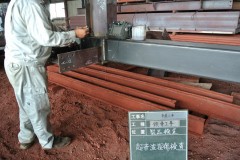

熔接部には余盛があるため斜角探傷法を採用し、屈折角は公称70°とします。下の写真ではCRTのエコー高さ領域Ⅲにエコーが現れていますが、欠陥指示長さは11mmで制限値の20mm以下です。

検査は第三者である超音波探傷試験技術者レベル1以上の資格者、合否判定はレベル2又は3の資格者により行われます。仕事がら資格証を提示して頂きますが、どの分野においても取得するための試験は勿論のこと定期的に講習も必要なようで嘆かれておりました。建築設計の分野においても姉歯事件以降、管理建築士講習や一級建築士定期講習が必須となり同感です。