調整池の設計

はじめに

開発行為が行われると、それまで高い浸透機能や保水機能をもっていた森林や農地といった自然の貯水機能が失われるとともに、開発区域内の排水施設の整備により河川への流達時間を短縮させる。このことは下流河川等のピーク流量を増大させ、ピーク流量の出現を早めることにより、洪水の危険性をたかめることになる。

-中略-

こうした状況の中、下流河川等に危険を及ぼす可能性のある開発については、開発区域内に調整池を設置し、ここに一旦雨水を貯留するとともに、徐々に排水することにより開発に起因する治水上の悪影響に対処する方法が一般的である。

-以上、大阪府調整池技術基準(案)より抜粋-

そして、調整池の計画、構造、管理等についての一般原則へと続く訳ですが、この技術基準が何とも複雑怪奇。今はまだ計画の段階なので、規模や流量の概略を求めたいだけ。というのも、何せ取引先の担当者がせっかちなもので。まあこれもお仕事、開発区域の面積と調整池の水深を入力するだけで、答えが出せるものを作ってみました。

設計の段階に入ると数値を色々と変えて検討したいためにエクセルを使っているので、ある程度の限界があります。エクセルの限界じゃなくて作成者の能力の限界かもですが、一発勝負ならスクリプトを書くほうが簡単かも知れませんね。

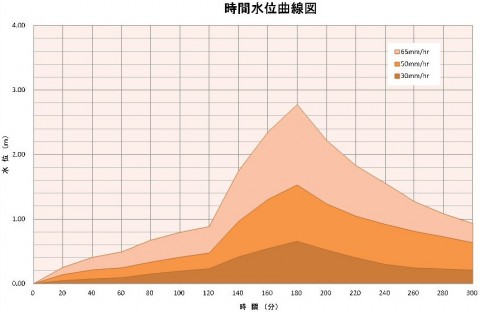

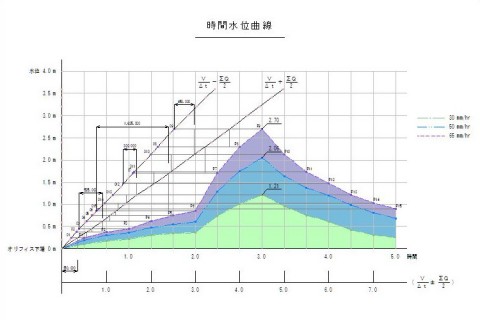

更に進んで許可を受けるときにはこれでは不十分ですし、計算の途中経過も分かるようにしなければいけませんので、答え合わせを兼ねてCADでも水位曲線を作図してみました。

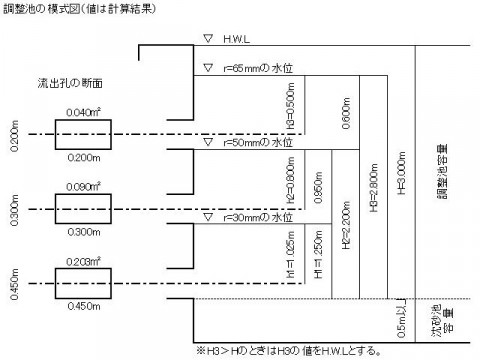

スケールアウトしてますが断面はこんな感じ、小さなダムのようなものです。

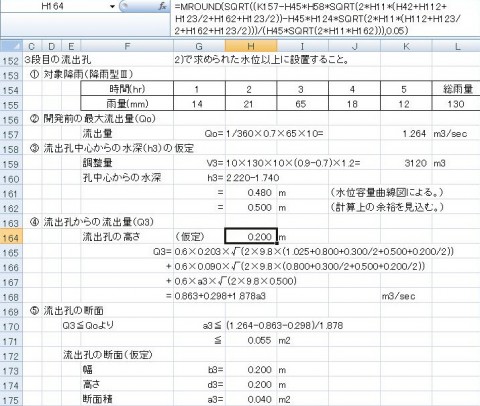

作成の途中で、一番頭を悩ませたのがこれ!

流出孔の断面を決めるには、高さを仮定しないと変数が多すぎて式が解けない。でも、手動入力の数はできる限り減らしたい。それに、流出孔は施工時に同等面積のパイプを使うことになるので、計算上の断面形状は正方形にしておきたい。

という訳で、苦肉の策。これで、入力の数3つ減らせました。

やっと完成、ここまで何日費やしたことか。あとは、計画がパアにならないことを祈るばかり。